En estos días en que tanto repasamos el alfabeto griego, la letra que copa todos los titulares es “omicron”: así se llama la nueva variante del virus SARS-COV-2 detectada por primera vez en Sudáfrica. Su característica más sorprendente es la acumulación de distintas mutaciones, en especial en la proteína Spike, parte de la “corona” que da nombre al virus. Esta proteína es el blanco más importante de muchas de las vacunas disponibles (exceptuando a las de virus muertos como Sinopharm). Aunque en un principio se especuló con que la efectividad de las vacunas basadas en la proteína Spike disminuirían ante esta variante, los datos preliminares indican que no sería el caso. Es decir que, al menos por el momento, no hay razones para entrar en pánico.

Sin embargo, otros aspectos del surgimiento de omicron llaman la atención. Por ejemplo, la rapidez de la comunidad internacional para actuar al conocerse la existencia de la nueva variante, que se manifestó en un veloz aislamiento de los países africanos, mientras que otros del “primer mundo” en que ya se detectó su presencia siguen sin restricciones de viaje. Esta selectividad y dureza para reaccionar valió críticas y quejas, especialmente por parte de los países africanos, que consideran que fueron penalizados por haber dado a conocer rápida y abiertamente la información sobre la detección de omicron.

La respuesta, aún cuando se informó que los casos reportados son mayormente leves, en muchos casos incluyó lisa y llanamente el llamado al pánico. En medio de las especulaciones algunos especialistas prefieren ejercer la cautela (aunque destacan la necesidad de seguir prestando atención): sabemos aún muy poco sobre omicron.

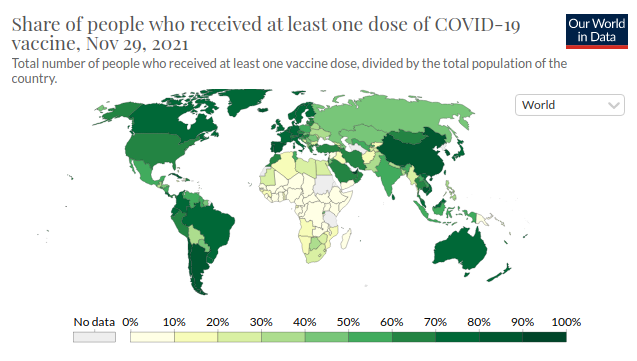

Lo que sí sabemos es que, al igual que con las otras variantes, uno de los puntos críticos es que todos los ciudadanos tengan sus esquemas de vacunación al día y los medios para poder resguardarse de la infección. Mientras que en nuestro país actualmente la tasa de vacunación alcanza números alentadores (aunque ésta disminuye en grupos etarios más jóvenes), es imposible no pensar en la profunda desigualdad a nivel mundial para el acceso a las vacunas e insumos. Mientras muchos países ya planean o están aplicando sus terceras dosis, en vastas regiones del continente africano, de donde surgió esta nueva variante, más del 90% de los habitantes no tienen siquiera una, y apenas en un par de países la vacunación con una dosis supera el 40%. En Sudáfrica, uno de los países mejor posicionados del continente, menos del 25% de la ciudadanía tiene el esquema completo.

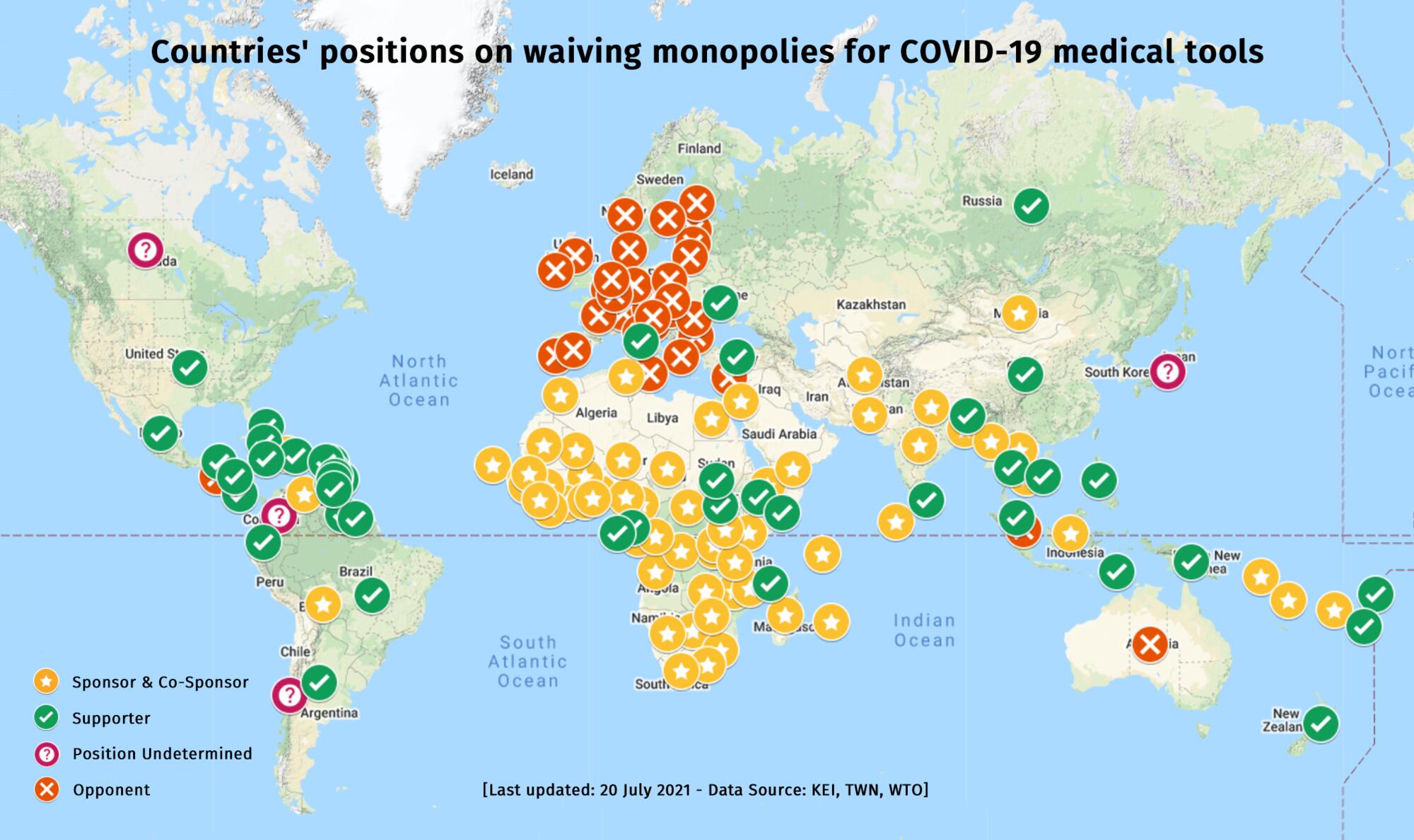

Y esto nos lleva a recordar el pedido, iniciado justamente por Sudáfrica entre otros países, para la liberación de patentes de vacunas y otros insumos necesarios para lidiar con la pandemia. La reacción tan veloz y probablemente desmedida en los países centrales ante omicron contrasta con su negativa o, en el mejor de los casos, su pasividad ante el sufrimiento de millones que no pueden acceder a los cuidados necesarios.

Mientras los productores de vacunas nos aseguran que estamos a salvo porque modificar las existentes es sencillo y será rápido, incontables personas en todo el mundo no pudieron aún acceder a ninguna. Y es difícil no pensar en el surgimiento de nuevas variantes como la consecuencia obvia de esta profunda desigualdad: cuanto más circule el virus en poblaciones con escaso porcentaje de vacunación, más probable es la aparición de nuevas variantes de preocupación. Mantener este círculo vicioso, que como la letra omicron no tiene ni principio ni final, parece un buen negocio para los fabricantes de vacunas, pero no tanto para el resto del mundo. Y no parece que una respuesta satisfactoria a la verdadera causa del problema vaya a llegar antes de que agotemos todo el alfabeto.