Hoy se cumplen 19 años del fallecimiento de un grande. No todos los científicos que mencionamos en @esparCiencia cuentan con un honor del que Stephen Jay Gould puede hacer gala: haber salido en un capítulo de los Simpson. Algo que muestra su influencia en la divulgación científica anglosajona, aunque también su menor llegada al mundo hispanoparlante (no por nada en el doblaje en español latino ni siquiera pronuncian bien su nombre). ¿Quién era entonces este hombre en quien Lisa Simpson confiaba para zanjar una disputa entre la ciencia y la religión?

Empecemos por decir que Stephen Jay Gould era paleontólogo de formación, y que hizo su doctorado en Columbia. Realizó buena parte de su trabajo en caracoles terrestres, pero probablemente sus contribuciones más notorias hayan sido teóricas y, cabe decir, en muchos casos bastante rupturistas. Tal vez haya sido su formación (no es lo mismo pensar en la evolución biológica desde cualquier ángulo ni en cualquier escala temporal), sus convicciones políticas (declaradamente de centroizquierda, que para un estadounidense es mucho decir) o el clima de la época (con los movimientos por los derechos civiles en ebullición durante su cursada universitaria), pero Gould nunca fue un investigador que se “casase” con lo establecido.

Gould y la biología evolutiva

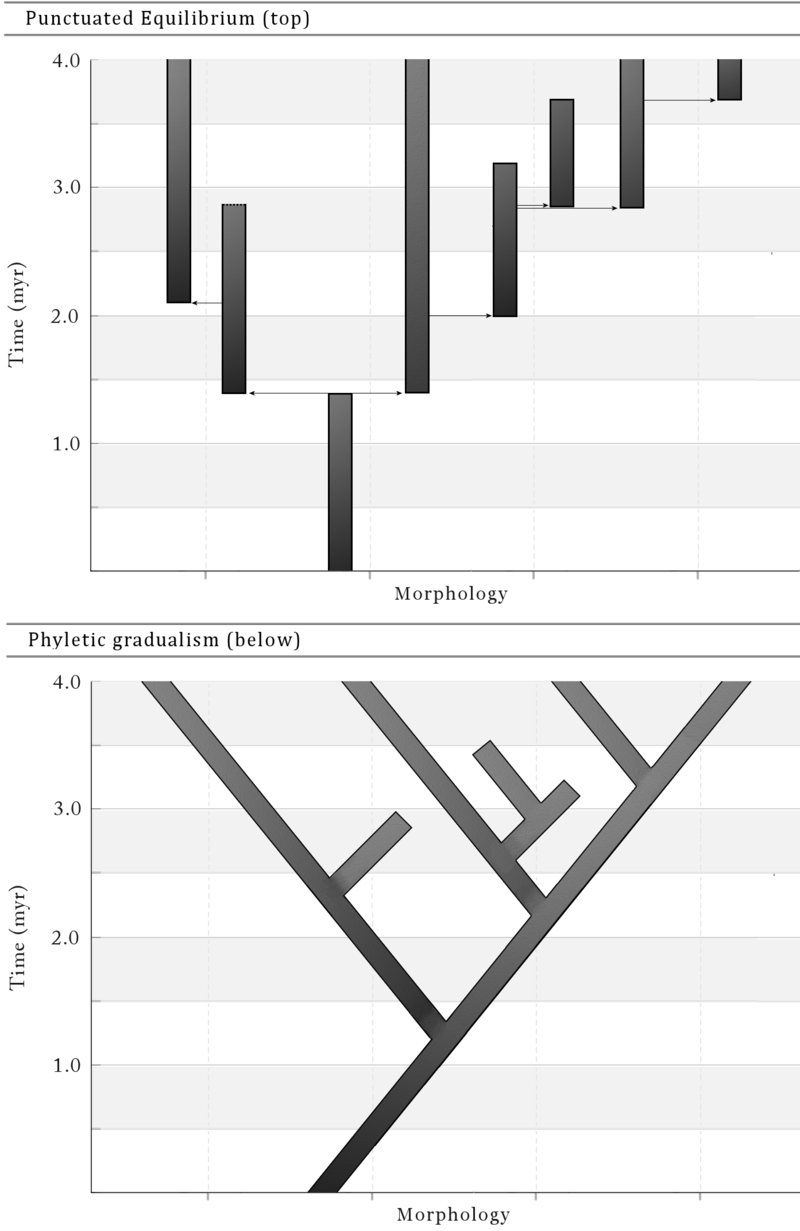

Entró a las discusiones en el ámbito de la biología evolutiva ya de muy joven y por la puerta grande: junto con su colega Niles Eldredge publicaron la hipótesis de los equilibrios puntuados. Hasta ese momento regía la idea de que la evolución biológica sucedía de forma muy gradual, con pequeños cambios que se acumulaban a lo largo de las generaciones, pero que siempre mantenían un mismo ritmo. Es decir: los grandes cambios, los surgimientos de nuevas especies o nuevos géneros, la aparición de nuevas formas y funciones, eran causados por una acumulación a lo largo de millones de años de pequeñas modificaciones como las que podemos ver en tiempo real en un laboratorio. Era una hipótesis razonable dada la historia reciente de la disciplina: las nuevas metodologías de la genética habían demostrado que había mucha variabilidad en las poblaciones naturales y hasta era posible rastrear lentos cambios en la frecuencia de las variantes genéticas en experimentos de laboratorio con organismos que se reproducían rápidamente. La disciplina había sido (re)moldeada por estas investigaciones en genética desde que las ideas de Darwin se uniesen con las teorías mendelianas del gen. Pero Eldredge y Gould venían de otro lado: como paleontólogos, no tenían acceso al material genético, su materia prima era el registro fósil y estaban acostumbrados a pensar en eones.

Ya otros habían planteado la problemática de los fósiles: no todos los seres vivos dejan su huella. Es bastante raro encontrar registro de animales blandos, y en algunas condiciones ni siquiera las partes duras se preservan bien. El registro fósil tiene grandes “agujeros” y discontinuidades: muchas veces no hay formas intermedias. Es como si las morfologías dieran “saltos”, algo que no coincidía con la idea de evolución gradual. Para Eldredge y Gould, esto no era (al menos exclusivamente) un problema de conservación del registro fósil, y esto fue lo que plantearon en su teoría. Según ésta, las especies pasan por grandes períodos de estasis (las formas se mantienen más o menos constantes) y de pronto, en tiempos geológicos (esta es una palabra clave) relativamente cortos, se dan grandes cambios, incluso con el surgimiento de nuevos grupos o nuevas morfologías. El registro fósil no necesariamente está incompleto, sino que está reflejando aceleraciones y frenos en el ritmo del cambio morfológico. El debate aún hoy no está saldado, pero da una idea de los aires de cambio en la disciplina que venían de la incorporación de investigadores como Stephen Jay Gould

Otros aportes interesantes al mundo de la biología evolutiva provienen de sus críticas al neodarwinismo y su “adaptacionismo panglossiano”, la idea de que la inmensa mayoría de las características de los seres vivos pueden explicarse como adaptaciones. Un ejemplo muy ridículo, pero que viene bien para comprender el punto débil de esta retórica, sería argumentar que los humanos tenemos nariz porque ésta fue naturalmente seleccionada para sostener los anteojos (de hecho, es lo que cree el Profesor Pangloss de la obra Candide de Voltaire, y de aquí viene el término “panglossiano”). Obviamente el caso de los anteojos se trata de una exageración dentro de la sátira de Voltaire. Pero tanto Gould como otros autores se ocuparon de demostrar que casi siempre es posible dar explicaciones adaptacionistas muy verosímiles y no por eso ciertas. Más aún, acuñaron nuevos términos como “exaptación” (una característica que es “cooptada” para una función que no cumplía originalmente) o “enjuta”, haciendo alusión a los ornamentos de las catedrales, para estructuras que surgen como subproductos de otros cambios y que no necesariamente cumplen una función biológica particular en el momento en que aparecen. Estos aportes fueron de especial importancia para la biología evolutiva y permitieron dar explicaciones plausibles al surgimiento de estructuras complejas que no podían entenderse sólo desde la adaptación según sus funciones actuales. La incorporación de miradas de la paleontología y la biología del desarrollo abrió caminos y sentó las bases de una nueva ola de la disciplina. Pero como veremos más adelante, estos cambios tendrían implicancias que excederían al ámbito académico, alcanzando el terreno de los derechos humanos.

Gould y la divulgación científica

Gould no era ningún desconocido tampoco fuera del ámbito académico; se lo puede considerar uno de los más grandes divulgadores científicos. A lo largo de su vida publicó un sinnúmero de ensayos muy atractivos sobre un abanico de temas de lo más variado. Las curiosidades del mundo natural eran, sin dudas, su principal materia prima, pero no se privaba de escribir sobre política, temas sociales, y sobre su particular filosofía y visión del mundo.

De ninguna forma se limitaba a temas “serios” y solemnes, y no tenía el menor problema en mezclar otros elementos de la vida cotidiana con la divulgación científica, como atestigua su ensayo acerca de la evolución morfológica de las barras de chocolate Hershey (de tamaño decreciente y simultáneo aumento en precio), llegando a la mordaz conclusión de que, de continuarse la tendencia, en 1998 se podría comprar una barra de cero gramos a 47 centavos de dólar. También analizó el origen del béisbol en términos evolutivos, y usó el diseño de los teclados de máquina de escribir (con la fila de teclas QWERTY, que seguramente el lector podrá observar en su propia computadora y hasta en su celular) para ejemplificar cómo una estructura original ineficiente puede condicionar el desarrollo futuro, ya en la evolución cultural como en la biológica. Una multitud de ejemplos como estos le servían como metáfora para explicar el cambio evolutivo, pero también como medio para exponer su visión del mundo, su apreciación de la diversidad y sus críticas a la intolerancia, la discriminación, la injusticia y el fanatismo.

Gould versus el determinismo

Pasamos entonces a otro costado de Gould, a la combinación de la divulgación científica con la militancia. La ciencia y la defensa de los derechos humanos son dos campos que tal vez mucha gente considere como lejanos. Sin embargo, no hay que rebuscar mucho para encontrar una cuestión que preocupaba a Gould y a otros autores: la legitimación de la opresión por medio de la investigación científica. Aunque tal vez los ejemplos más inmediatos que se nos ocurran al cruzar ciencia y derechos humanos sean, por ejemplo, las bombas atómicas, existen otros más sutiles que escapan a una primera mirada.

Al igual que otros investigadores, Gould formó parte de una amplia lucha en contra del determinismo genético, la idea de que los genes definen todas o la mayor parte de las características y las capacidades de los organismos. Esta forma tan simplista de considerar la herencia no sólo resulta inútil para comprender la diversidad biológica (algo que quedó manifiesto cuando la biología del desarrollo se acopló a la biología evolutiva) sino que además es un arma poderosa a la hora de defender las injusticias sociales. Las explicaciones científicas que adjudican la jerarquía social a las diferencias genéticas (es decir, que aquellos grupos humanos que se encuentran en posiciones de desventaja en términos sociales son en realidad “menos aptos” o poseen menores capacidades por su constitución genética) no se terminaron con la caída de la eugenesia, aunque tal vez empezaron a asumir formas más sutiles.

En su libro La falsa medida del hombre, Gould se enfoca en las explicaciones deterministas acerca de la inteligencia humana (o de lo que los científicos hayan entendido por “inteligencia”, que en muchos casos era más una medida del nivel educativo o de “amoldamiento” al contexto cultural). Con un análisis de antiguos trabajos científicos, algunos realizados por los exponentes más visibles de la eugenesia, el libro desarma las nociones sobre las diferencias raciales en inteligencia, cuestiona supuestos, sesgos, metodologías y hasta casos de fraude deliberado. Por supuesto, los ejemplos del libro son la punta del iceberg. El tema se puede extender mucho más allá de la inteligencia o la cuestión racial, y no son tampoco cosas que hayan dejado de ocurrir. Hoy en día podemos encontrar trabajos que usan un lenguaje y métodos mucho más sofisticados, pero parten de similares premisas, y la lectura de La falsa medida del hombre es una herramienta que puede servir para iluminar el poder de los prejuicios en la investigación científica y el peligro de no reconocerlos ni cuestionarlos. Un peligro que, a lo largo de la historia, ha costado vidas y ha perpetuado las injusticias.

Hay otro costado de esta militancia contra el determinismo que nos toca a todos como especie, y que alcanza su apogeo en su libro La vida maravillosa. En él Gould analiza los fósiles del yacimiento canadiense de Burgess Shale, uno de los más antiguos y que presenta una gran variedad de animales con formas que, en comparación con la fauna actual, resultan sorprendentes. La interpretación de muchos de estos fósiles sigue en disputa: al ser tan distintos de las formas que conocemos hoy, es difícil saber si pertenecieron a un animal entero o son sólo una parte, cuál es la cabeza y la cola, si es que las hay, o qué podemos considerar el dorso y el vientre del animal, para luego empezar a desentrañar cómo se movía, de qué podría llegar a alimentarse y cómo lo hacía, y todas esas preguntas que los paleontólogos se hacen y que muchas veces para nosotros pasan desapercibidas, perdidas en el camino entre el fósil y la reconstrucción que vemos en el museo.

Pero el nudo del libro de Gould no es “¿cómo se veían o qué hacían estos raros animales?” si no “¿qué pasó con todas estas formas de vida tan extrañas que hoy no existen?” y especialmente “¿no podría ser que por casualidad hoy en día el mundo estuviese poblado con SUS descendientes, y no con nosotros?”

Así Gould problematiza la explicación adaptacionista en la que todo es producto de la selección natural, este mundo es el mejor posible, con los habitantes mejor adaptados, y se pregunta qué pasaría si pudiésemos volver millones de años atrás y volver a dar play a la cinta de la vida. Tal vez, argumenta, este es solamente uno de incontables mundos posibles, y lo único que tiene de especial es que somos nosotros quienes ahora estamos relatando la historia. Tal vez somos producto de una inmensa casualidad, y el determinismo es una parte de nuestro pánico a lo aleatorio. Así como alguna vez Copérnico sacó a la Tierra del centro del universo y luego Darwin corrió al humano del “centro” metafórico que asumía en la Tierra, este hermoso libro nos lleva a mirarnos desde un lugar de enorme humildad al movernos del centro de la Historia, de todas las Historias posibles.

Gould y los magisterios no superpuestos

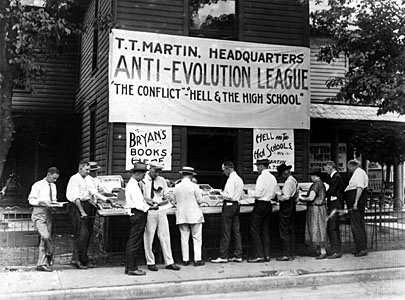

Y así nos acercamos a otra de las grandes luchas de Stephen Jay Gould, una que tal vez es obvia cuando hablamos de un científico y divulgador de la biología evolutiva en un país como Estados Unidos: aquella contra el creacionismo. Tal vez la madre de todas las batallas, que lo acercó un poco más a figuras como la de Richard Dawkins, con quien a pesar de sus desencuentros, compartían una gran preocupación por el avance de las explicaciones religiosas de la diversidad biológica y de la historia del hombre.

En Estados Unidos la enseñanza de la teoría de la evolución tiene una historia complicada, cuyo episodio más notorio tal vez haya sido el famoso Juicio de Scopes. En 1925 el profesor John Scopes fue acusado de violar la ley que prohibía “la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la Divina Creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia”. Pasó mucho tiempo de aquel juicio en que el profesor terminó condenado, y al día de hoy, por ley, en ese país las clases de biología deben excluir las explicaciones religiosas. Pero lejos de ser una historia terminada, aún hay grupos que buscan insertar el creacionismo o la doctrina del diseño inteligente en las currículas escolares como explicaciones científicas alternativas a la teoría de la evolución. En aquellos sectores donde tiene gran peso la tradición protestante, que defiende la interpretación literal de la Biblia, esto sigue generando roces, y ante los reveses legislativos siguen surgiendo diferentes versiones del creacionismo que buscan pasar como científicas.

Para variar, Gould publicó no sólo numerosos textos sino un libro entero sobre este tema, Rocks of Ages, traducido como Ciencia y religión: un falso conflicto. La propuesta de Gould fue buscar un compromiso entre ambos lados de la discusión llegando a una delimitación entre los temas de los que puede ocuparse la ciencia y los que competen a la religión (definiendo a lo religioso no en función de lo teológico, sino como la búsqueda de principios morales y de sentido del mundo). Aquí Gould destacó a un número de investigadores por haber logrado un equilibrio entre su fe religiosa y sus investigaciones científicas (sin ir más lejos, uno de ellos era Charles Darwin), o de líderes religiosos que han aceptado teorías científicas aparentemente incompatibles con sus creencias. De esta forma buscaba demostrar que el conflicto es más un efecto de causas políticas, sociales y psicológicas que ocurre cuando se viola el principio de no superposición.

La idea de los magisterios no superpuestos no está exenta de críticas (¿alguien hubiese esperado lo contrario?) y por momentos surge la pregunta de si no se trató de un manotazo de ahogado ante el avance del creacionismo. Como varios críticos plantearon, no es sencillo delimitar ámbitos que competen a la ciencia y a la religión y es evidente que los extremos en este conflicto no acatarán semejante separación. Las discusiones entre la ciencia y la fe religiosa están lejos de ser zanjadas, siempre surgirán fenómenos para los que ambos “bandos” quieran dar explicaciones, y este enfrentamiento nos lleva al mismo lugar en el que empezamos: el famoso capítulo de los Simpson.

Gould y los Simpson

Cuando aparece en Springfield un supuesto ángel, se desata la controversia entre la explicación religiosa y el escepticismo científico (en este caso, encarnado por Lisa). Ella sostiene la posición de que no existe tal cosa como un ángel y que la ciencia tiene que poder explicar la naturaleza del fósil, por lo que recurre a un científico, que resulta ser Stephen Jay Gould (podemos ver, en el pizarrón de su oficina, la reconstrucción de uno de los animales de Burgess Shale). Gould promete a Lisa hacer un análisis de ADN para determinar si la muestra realmente proviene de una criatura sobrenatural. En el punto del capítulo en que esta puja entre ciencia y religión se hace más álgida, Stephen Jay Gould llega al hogar de los Simpson con cierto apuro… para usar el baño: los análisis han resultado inconcluyentes. Ya al final, cuando ha quedado claro que todos han caído en una trampa y que el “ángel” era una estratagema publicitaria, el científico confiesa: “jamás hice las pruebas”.

Hay quienes se preguntan por qué Stephen Jay Gould prestaría su voz para esto (sí, por si tenían la duda, fue él mismo quien interpretó a su personaje en la versión en inglés). Puede parecer que su conducta en este capítulo lo hace quedar como un “chanta”. Sin embargo, la interpretación puede ir más allá si nos hacemos un par de preguntas: ¿hay alguna forma de ofrecer evidencia concluyente en un conflicto entre la ciencia y la fe religiosa? ¿Qué pasa cuando lo que tiene un significado importante para una sociedad no necesariamente coincide con lo que la ciencia considera verdadero o siquiera comprobable? ¿Qué sentido tenía hacer una prueba de ADN a un supuesto ángel?

En el capítulo de los Simpson, detrás de la discusión entre la fe y la ciencia (y alimentándose de ella), están los verdaderos ganadores: el marketing, el consumismo y el capital. Por un lado tenemos a Homero, a quien poco le importa si el esqueleto en su garage es realmente un humano o un ángel, siempre que pueda obtener algún rédito económico por exhibirlo. Pero su conducta es menor a la luz de lo que sucede al final del capítulo, cuando todos resultan ser peones de un interés más grande: los dueños de un enorme centro comercial, a quienes originalmente Lisa había entorpecido en su desarrollo. Estos grandes empresarios son quienes ganan. Ya usado el ángel para atraer a unos y otros, la discusión entre la ciencia y la fe se ahoga en una inundación de productos y ofertas. Así el capítulo termina en una ácida crítica que tal vez tiene más puntos en común con la obra de Gould de lo que puede parecer a primera vista.