Que se #LiberenLasPatentes: la propuesta fue presentada por India y Sudáfrica en Octubre del 2020 ante organismos internacionales y ya fue apoyada por otros países. Se trataría de una suspensión temporaria de las patentes sobre las tecnologías médicas contra el coronavirus, en vistas de la situación mundial para lograr en todos los países un suministro adecuado.

Para entender el problema primero necesitamos hablar de las patentes. Consideradas la principal herramienta para la defensa de la propiedad intelectual, las patentes permiten a quien haya desarrollado un producto o una tecnología monopolizar las ganancias que se obtengan. Es decir: quien quiera hacer uso de dicho desarrollo, debe ser autorizado por el dueño de la patente, y en muchos casos eso requiere un pago. Se trata de un tema polémico en muchos sentidos, tanto en principio como aplicación. Aunque se lo vende como un sistema de fomento a la inversión y a la libre competencia, pareciera que sus efectos son los contrarios: favorece el monopolio, desalienta la investigación cuando los resultados son no patentables o no prometen réditos económicos, va en contra de la democratización del conocimiento científico y amplía las desigualdades entre quienes pueden pagar para acceder al uso de las tecnologías y quienes no. Esto es especialmente problemático cuando ese monopolio pesa sobre desarrollos que pueden salvar o mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, pero sólo de quienes pueden pagarlos: exactamente lo que está pasando ahora con el coronavirus.

Desde el principio de la pandemia las inequidades en materia de salud fueron obvias. A nivel geopolítico esto pudo verse en los retrasos o bloqueos en la distribución de insumos médicos, reactivos y ahora vacunas por parte de países ricos. Cuando no pudieron acaparar la producción, optaron por intervenir en el transporte. El resultado fue el mismo: incontables personas de los países más pobres del globo fueron excluidas del acceso a insumos médicos en medio de una situación de emergencia. Aunque no está ocurriendo sólo con las vacunas, este es ahora el caso más obvio, con países que acumulan una cantidad obscena que supera a la necesaria para su población mientras otros apenas han recibido dosis. La situación podría mejorar, al menos parcialmente, si cualquier país pudiese producir estos insumos, pero varios factores conspiran en contra de este objetivo. Uno de los más importantes es el sistema de patentes, y por este motivo India y Sudáfrica propusieron “levantarlas” temporalmente.

La pandemia de coronavirus no fue la primera que dejó claro que este sistema prioriza las ganancias de un puñado de farmacéuticas frente a la muerte de millones. Un ejemplo anterior fueron los medicamentos contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) desarrollados en los Estados Unidos desde fines de los años ‘80. Estos compuestos lograban frenar la replicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) de forma que prevenían tanto el desarrollo del SIDA como la transmisión del virus de persona a persona. Sin embargo, el costo fijado por las empresas propietarias de la patente resultaba prohibitivo para países pobres que enfrentaban situaciones desesperadas. Cuando Sudáfrica hizo caso omiso de la patente para poder proveer a sus ciudadanos con drogas antiretrovirales genéricas, los Estados Unidos amenazaron con sanciones legales; sólo luego de una ardua batalla y con presión de la comunidad internacional se llegó a un acuerdo que permitía la fabricación de genéricos en situaciones de emergencia. Para ese momento millones de vidas se habían perdido y la problemática del SIDA en África había alcanzado proporciones gigantescas.

Ahora, con la pandemia de COVID-19, la historia se repite, en medio de las tensiones entre la retórica del esfuerzo concertado contra un virus que nos afecta a todos, y la obviedad de que algunos se están llevando la peor parte. El discurso queda expuesto cuando vemos en las noticias que millones de personas se quedan sin acceso a vacunas mientras en un puñado de países éstas se vencen sin ser aplicadas. En este escenario surgió la iniciativa de liberación de patentes, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la soberanía en materia de salud en un contexto en que unas pocas multinacionales controlan la producción de vacunas y otros insumos a nivel mundial y tienen en sus manos la salud de un gran porcentaje de la población mundial.

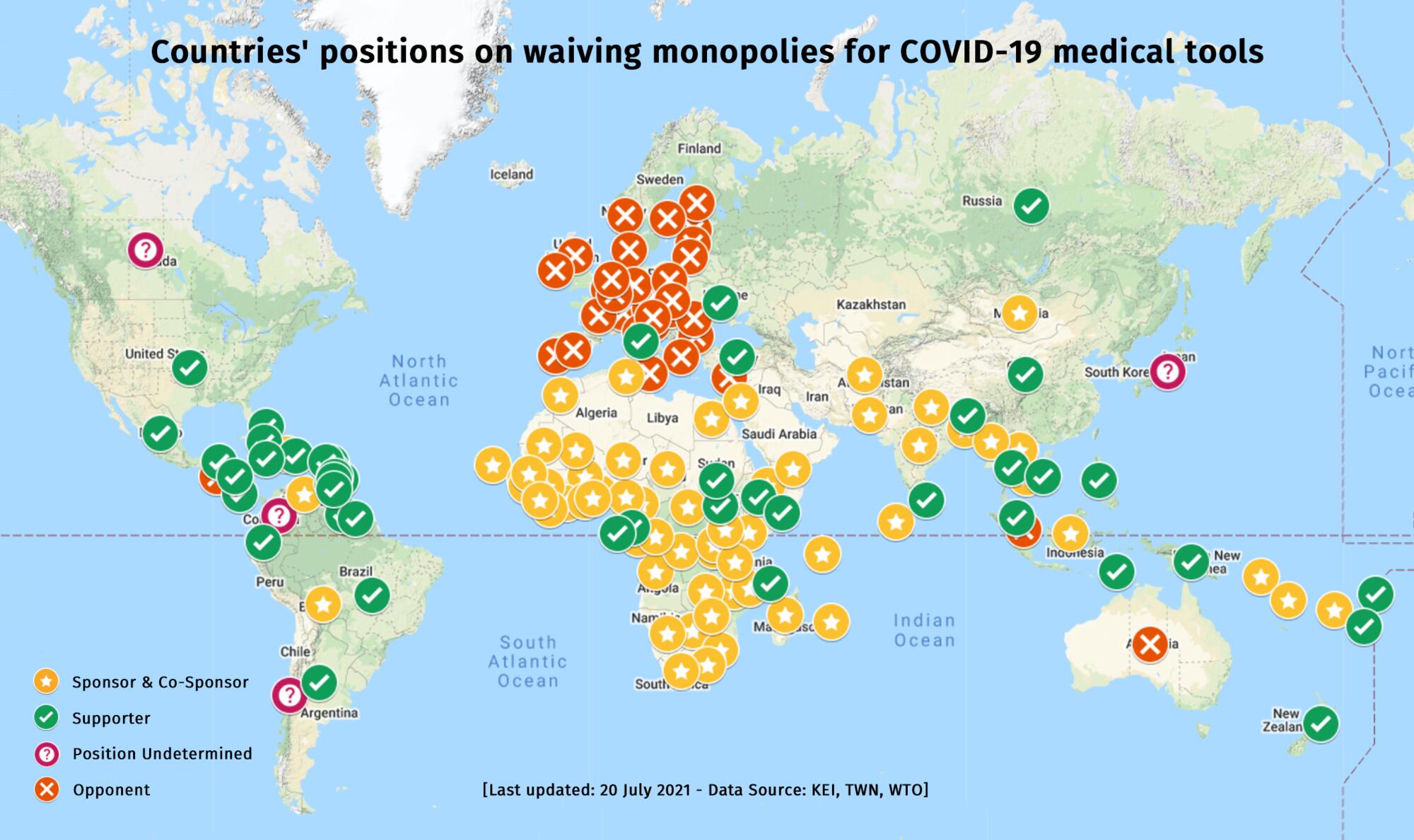

Aún cuando un gran número de países secundan la iniciativa (incluyendo a Estados Unidos, que pasó del rechazo al apoyo con el cambio de administración) todavía algunos de los más poderosos la resisten. Esperablemente surgieron alternativas que buscan mantener en acción el actual sistema de propiedad intelectual. La contrapropuesta de la Unión Europea, principales opositores al pedido, hace poco por cambiar el estado de las cosas: en lugar de levantar las restricciones, plantearon el uso de “licencias obligatorias” que se decidirían país por país, algo que implicaría tiempo, pero que además abre la puerta a los rechazos o las represalias por vía judicial (algo que ya sucedió durante la pandemia cuando Rusia comenzó a producir el remdesivir, único antiviral aprobado contra el coronavirus que en Argentina cuesta más de $250.000 por tratamiento). Un mero intento de calmar las aguas que no tendría un impacto real en el manejo de la pandemia ni cambiaría de ninguna forma las desigualdades que día a día se manifiestan ante la situación de emergencia.

Lo mismo vale para el fondo COVAX, supuestamente destinado a garantizar el acceso a vacunas, cuyo fracaso fue destacado hace poco en The Lancet. Lo que muchos veían como una iniciativa para desalentar el reclamo sobre las patentes mediante el asistencialismo ni siquiera logró este objetivo, que dependía de la voluntad de los países más ricos del mundo y las empresas que mayores ganancias están obteniendo en medio de la pandemia. Según las estimaciones que aparecen en el artículo, al ritmo actual los países del G7 tardarían pocos meses en inocular a su población, mientras que los más pobres podrían llegar a este objetivo en más de 50 años. Por otro lado, COVAX sólo se enfoca en vacunas, dejando afuera a otras tecnologías, con lo que cuesta verlo como otra cosa que un intento de frenar la aparición de nuevas variantes en países pobres, sin un real compromiso por la salud de sus ciudadanos.

Y las inequidades no se limitan a la salud. Aún cuando se habló mucho de cómo el virus nos afecta a todos, hay muchas razones para creer que la brecha económica entre los países que puedan tratar vacunar a la mayor parte de la población y los que no puedan hacerlo seguirá ensanchándose. Ya quedó claro que la pandemia, lejos de pegarnos por igual, no impidió que los ricos se hagan más ricos y los pobres, más pobres.

Patentando la ciencia

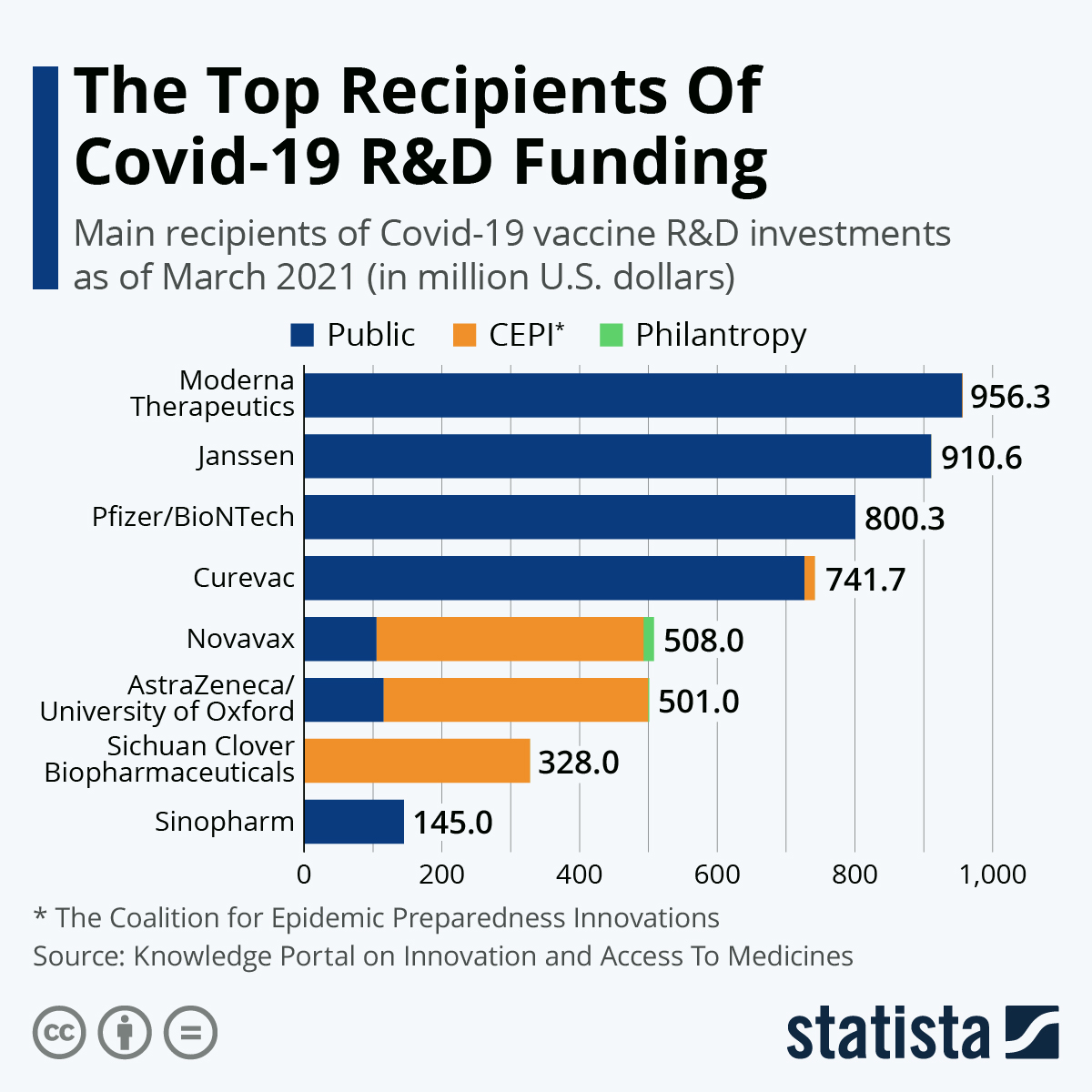

El sistema de patentes, en su irrefrenable crecimiento, es un reflejo del cambio en la economía en los últimos años. El valor económico del conocimiento ha desplazado al de las mercancías; hoy lo que importa es tener el derecho sobre la propiedad intelectual. Por eso no sorprende que las empresas se hayan acercado en estos últimos tiempos a las universidades. Estas relaciones existen, por supuesto, desde mucho antes de que comenzara la pandemia, pero el caso particular del coronavirus ayuda a entender cómo las patentes le permiten al sector privado ejercer una apropiación del conocimiento público. Aún cuando la existencia y expansión de este sistema se defiende bajo el objetivo de garantizar la inversión privada en ciencia y tecnología, en muchos de los desarrollos patentados un alto porcentaje de inversión proviene de fondos públicos, incluyendo un rol de las universidades en el desarrollo y testeo. Sin ir más lejos, es el caso de varias de las vacunas aprobadas contra el coronavirus, a las que hoy gran parte del mundo no puede acceder. Ni siquiera los países que han aportado recursos públicos para el desarrollo están exentos de las obligaciones que implican las patentes, por lo que deben aceptar las condiciones y los precios fijados por las farmacéuticas, así como los retrasos en la entrega de las dosis ya compradas.

Lejos de afectar sólo a la producción de vacunas, este desembarco del sector privado en las universidades implica un obstáculo general para la democratización de la ciencia, ya que por cláusulas de confidencialidad muchos investigadores quedan impedidos de publicar la información que generan (aún cuando medien fondos públicos en la investigación). Uno de los pilares del “ethos científico” planteado por el sociólogo Robert Merton en la década del ‘40, la propiedad común del conocimiento científico, ha caído a pedazos mientras crece la participación del sector privado. De esta forma las empresas hacen uso de recursos y personal capacitado con fondos públicos a la vez que se aseguran la propiedad del conocimiento producido. Para peor, esta relación implica un control sobre los temas de investigación, que por supuesto se inclinan hacia la rentabilidad, generando un desequilibrio entre el estudio de distintas problemáticas.

Patentando la vida

Probablemente cuando en 1971 un científico que trabajaba para General Electric pidió la autorización para patentar una bacteria modificada genéticamente el tema haya pasado desapercibido para la mayoría. Pocos se imaginarían lo que podía significar en un futuro. Aún cuando los seres vivos no eran considerados patentables, la simple introducción de un gen foráneo (en este caso, de otra bacteria) transformaba al organismo en una entidad “hecha por el hombre”. Así, a partir de 1987 para la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, cualquier organismo no humano “que no ocurriese en la naturaleza” podía ser patentado, abriendo el camino a la privatización de la vida.

En los últimos años, y en paralelo al desarrollo tecnológico, las patentes se han hecho cada vez más abarcativas. En el caso de los medicamentos, hace décadas las empresas podían patentar las metodologías para sintetizar las drogas, pero no los compuestos en sí, lo que permitía que otros pudiesen fabricarlos y venderlos a precios más bajos si lograban desarrollar otros métodos de fabricación. El gran poder de lobby de los gigantes de la industria farmacéutica eventualmente consiguió cambiar el sistema de patentes para incluir las moléculas en sí mismas, de forma que cualquier chance de producir drogas a un precio accesible está fuera del alcance por años.

Algo similar sucede con la genética; cuando fue claro que sería factible secuenciar genes a gran escala, las empresas buscaron patentarlos rápìdamente antes de que alguna regulación lo prohibiese, y llegaron a hacerlo con unos 4300 genes humanos antes de 2013, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el aislamiento y secuenciación de genes no los transformaba en una entidad patentable. El daño ya estaba parcialmente hecho: los "dueños" de estos 4300 genes están legalmente habilitados para impedir investigaciones o el desarrollo de métodos diagnósticos y terapias que involucren dichas secuencias a quienes no puedan pagar las licencias necesarias. Las consecuencias de este monopolio son el encarecimiento o la falta de acceso a las tecnologías de diagnóstico, medicinas y tratamientos para millones de personas.

La retórica de la importancia de las patentes como incentivo para el desarrollo tecnológico que terminará en última instancia contribuyendo a una mejor calidad de vida se desmorona frente a nuestros ojos. El problema no empezó ni se agota con las vacunas contra el coronavirus ni en las medicaciones para evitar el SIDA, aunque se hace más dolorosamente presente y notorio en situaciones de emergencia. Allí es cuando somos conscientes de todo lo que está en juego cuando se discuten regulaciones que tal vez pasan desapercibidas para la mayoría de nosotros. Sus consecuencias no son obvias en lo inmediato, pero implican una forma de apropiación que se extiende cada vez más sin ningún reparo sobre las vidas que puedan ser afectadas. Lo estamos viendo ahora, en vivo y en directo. Lo estamos sufriendo en carne propia.